"Tocqueville a eu raison contre Marx" : opinion assez répandue de nos jours... mais surtout par des journalistes ou des essayistes au service d'une oligarchie qui se proclame "libérale".

Plus courant encore le préjugé selon lequel la Russie communiste serait le produit du marxisme, et les Etats-Unis une démocratie selon le voeu de Tocqueville.

Marx est persuadé comme Tocqueville que l'histoire permet d'éclairer la politique, qui, sans cet éclairage, se conduit comme une voiture sans phares. Pour Marx c'est la classe ouvrière, surexploitée, dont l'aspiration à la liberté est la plus forte et qui mérite d'être aidée dans son effort, nécessairement conflictuel, pour s'émanciper.

Pour Tocqueville c'est plutôt la classe moyenne qui concrétise le progrès démocratique, à savoir une sorte de nivellement positif allant à l'encontre des excès politiques de l'Ancien régime.

Bien moins que de très nombreux économistes ou sociologues, M. et T. fournissent matière à une formule toute faite du progrès. Le conservatisme des classes dominantes rend, du point de vue marxiste, les conflits violents et les révolutions inévitables ; néanmoins T. n'excluait pas, pour ne pas dire qu'il envisageait, que la démocratie puisse devenir un despotisme, pire encore que l'ancien despotisme, en raison même du dispositif égalitaire de la démocratie.

Ce n'est pas être déterministe que d'estimer, selon Marx, que l'Occident capitaliste n'a pas la maîtrise de son destin, contrairement aux prétentions affichées par certains intellectuels occidentaux (G.W.F. Hegel en particulier).

La lecture de "De la Démocratie en Amérique" nous apprend que le libéralisme n'est plus, aujourd'hui, un mouvement de pensée reposant sur l'étude de l'histoire et des moeurs : le libéralisme est devenu un discours de propagande - de sorte qu'il a subi la même transformation que les intellectuels soviétiques ont fait subir à la critique marxiste de l'idéologie.

Se dire "libéral", en 2023, c'est surtout manifester son adhésion à la caste dominante, politiquement et culturellement, que l'on en fasse partie ou que l'on s'y soumette. Un tel libéralisme n'a qu'un lointain rapport avec Tocqueville, que l'on imagine mal se satisfaire de l'état actuel de la société aux Etats-Unis ou en France - manifestement des régimes démagogiques et non démocratiques.

On a tort d'opposer radicalement le libéral Tocqueville et le socialiste-révolutionnaire Marx, car tout deux étaient persuadés, non seulement de l'utilité de l'Histoire, mais que la démocratie conduirait à la liberté, après avoir surmonté les obstacles qu'ils désignent, l'un comme le capitalisme, l'autre de façon moins nette comme la survivance d'anciens réflexes aristocratiques, liée à un abus d'égalité.

Marx et Tocqueville convergent encore pour penser la démocratie moderne comme étant essentiellement chrétienne (1). Ils divergent quant à la méthode ou au cheminement politique, et quant à l'évaluation des obstacles sur lesquels la démocratie achoppe.

Aucun des deux ne prétend détenir la toute la vérité, étant conscients de la difficulté à décrire parfaitement le mouvement historique de démocratisation en cours. Aucun des deux ne s'inscrit non plus dans le sillage du relativisme bourgeois, c'est-à-dire de l'arbitraire totalitaire (cf. dénonciation de la physique quantique par S. Weil).

Pour ma part j'estime que l'évolution politique du monde au XXe siècle donne plutôt raison à la critique marxiste.

La lutte des classes n'a pas abouti à la victoire du prolétariat ; l'économie capitaliste continue de s'imposer comme l'âme de la démocratie ; la Chine n'a pas moins de raisons de se dire "démocratique" que la France, car la Chine contemporaine est tout aussi capitaliste, si ce n'est plus que la France.

Ce sont là les deux arguments avancés par les journalistes ou les publicistes libéraux du XXe siècle (qui citent souvent F. Fukuyama en référence) afin de reléguer la critique marxiste au rang des vieilles lunes.

Mais le second argument revient à poser l'équation de la démocratie et de la démagogie. La démocratie authentique selon Tocqueville s'oppose à la culture de masse, que l'on a vu se répandre au XXe siècle, en particulier aux Etats-Unis, terrain d'expérimentation de la démocratie, à l'initiative de la bourgeoisie industrielle.

L'échec de la "lutte des classes" est une objection plus consistante. Cependant la guerre mondiale, qui occupe tout le XXe siècle et se prolonge par la Guerre froide, est un conflit d'une extrême violence, à l'instar de la lutte des classes. De plus la guerre mondiale (1870-2023) peut effectivement être résumée à une compétition économique capitaliste, engageant totalement les nations qui s'affrontent.

La bourgeoisie occidentale n'a pas perdu le pouvoir selon le pronostic de Marx, mais elle continue d'exercer ce pouvoir dans un contexte conflictuel chaotique. L'idéologie nationaliste propagée par la bourgeoisie (culture de masse) est elle-même contre-révolutionnaire, de sorte que le conflit décrit par le schéma marxiste n'est pas conforme à ce schéma, mais persiste bien, exigeant de la bourgeoisie un effort politique constant.

Tocqueville croyait, lui, dans l'adoucissement progressif des moeurs au gré de la démocratie. La mobilisation en masse de soldats et de civils, ainsi que le perfectionnement de l'armement, a largement compensé l'adoucissement des moeurs observé par Tocqueville (peut-être réel au plan individuel). Esprit critique, Tocqueville aurait certainement vu dans ce militarisme et ce militantisme nationalistes une sorte de fanatisme séculier, impulsé par un Etat centralisé, contrôlé par une petite élite se réclamant du communisme, du nationalisme ou de la démocratie, mais en fait technocratique ; autrement dit : le constat glaçant de G. Orwell ("1984") contredit Tocqueville, en même temps qu'il le confirme : en effet l'appareil d'Etat au XXe siècle a peu à peu acquis le monopole de la violence policière et militaire, qui lui a été cédé par des citoyens aux moeurs relativement placides.

Le risque de centralisation excessive est un risque ou une déviance que T. avait bien envisagée, mais il n'a pas vu, comme Marx, l'effet puissamment centralisateur de l'économie capitaliste. Cet effet est d'autant plus net aux Etats-Unis au cours du XXe siècle, qu'il s'est produit au sein de la culture la plus hostile, en principe, à un tel Etat centralisé. Par conséquent un esprit libéral critique a toutes les raisons, en 2023, de prendre la démonstration de Marx au sérieux, suivant laquelle l'économie capitaliste, loin d'accompagner ou de soutenir la démocratie, engendre un Etat totalitaire.

Tocqueville place l'égalité au coeur du processus démocratique. Mais (comme Rousseau) T. ne défend pas une conception juridico-mathématique de l'égalité, c'est-à-dire une conception totalitaire. L'égalité est pour T. une manière de nivellement de l'aristocratie, qu'il estime positive, tout en étant conscient du risque de "nivellement par le bas". L'égalitarisme totalitaire se présente en effet comme un nivellement pour le nivellement, exactement comme si le moyen de la démocratie en devenait le but (et non la conséquence).

T. n'ignore pas que l'égalité est une notion équivoque, au moins autant que la liberté. A partir de Tocqueville, on peut déduire une conception du totalitarisme comme étant un dévoiement de la démocratie. Marx ne croit pas plus que T. ou J.-J. Rousseau dans le pouvoir de la norme juridique d'entraîner l'égalité. - Il est parfaitement inégalitaire, dit Marx, de verser le même salaire à un ouvrier, père d'une famille de cinq enfants, qu'à un ouvrier célibataire, bien qu'ils aient accompli le même travail.

Le "droit pur" est sans doute une conception opposée au matérialisme historique. Sur ce point, Marx permet mieux de comprendre que la conception totalitaire du droit (L'Etat de droit est un tel concept juridique totalitaire) n'est que le reflet de l'économie capitaliste, conçue comme une économie parfaite.

Tocqueville a justement analysé, peut-être mieux que Marx, le lien de subordination culturel entre les ouvriers et employés salariés et les industriels qui les emploient. Ce lien de subordination accru explique le succès de la culture de masse industrielle, notamment aux Etats-Unis ; la religion chrétienne privée n'oppose qu'une relative résistance à la culture de masse. La classe moyenne offre, selon T., une meilleure résistance à cette sous-culture industrielle.

Il semble que Tocqueville, contrairement à Marx, ait entretenu un préjugé favorable à l'égard de la religion et des moeurs puritains des premiers Américains. T. témoigne ainsi de son admiration pour les femmes américaines, qu'il estime mieux éduquées (plus honnêtes) et moins niaises que les femmes françaises.

Ce préjugé (2) a peut-être empêché T. de concevoir que l'Argent puisse se substituer à Dieu, et faire office de nouvelle transcendance dans le cadre démocratique, en remplacement de la religion catholique, non par le biais d'une révolution comme la laïcité (culte de l'Etat) s'est imposée en France, mais par glissement, pour compenser le manque d'Etat dans une nation hétéroclite.

Cette transformation de la démocratie des pionniers nord-américains en ploutocratie ne correspond bien sûr pas au voeu de T. C'est un processus qui conduit à la généralisation de l'esclavage, sous une forme larvée, moins brutale, mais plus large (le citoyen-consommateur est esclave de ses désirs). En dévoilant "le mystère de l'argent", Marx met plus directement le doigt sur la dérive fanatique de l'Occident moderne.

L'économie capitaliste crée l'illusion de la surpuissance du Capital (ou des Etats-Unis). Dieu, conçu comme une abstraction (le Dieu de Blaise Pascal) perd dans ce nouveau contexte théocratique son emploi. Le bourgeois libéral peut alors dire à son employé : - Un dollar vaut mieux que Dieu, tu l'auras !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. "La démocratie est à toutes les autres sortes de régimes ce que le christianisme est à toutes les autres religions." K. Marx

2. Ce préjugé de Tocqueville en faveur des femmes américaines est assez typiquement "rousseauiste" ; la femme française ne désire pas, le plus souvent, une "égalité" qui lui ôte son pouvoir de séduction. Il y avait plus d'intimité entre les sexes en France, mais une incompréhension plus grande. Quoi qu'il en soit, Tocqueville parle des femmes américaines AVANT que le capitalisme ne bouleverse la culture et les moeurs des Américains.

pas animé par un esprit moderne ; en effet l'homme moderne est seul, tel Rimbaud, face à son destin. Parfois, au dernier moment, sous pression, il appelle Dieu au secours, quand il n'a plus sa mère.

pas animé par un esprit moderne ; en effet l'homme moderne est seul, tel Rimbaud, face à son destin. Parfois, au dernier moment, sous pression, il appelle Dieu au secours, quand il n'a plus sa mère.

nom de ses confrères. Il ne me paraît pas que Benoît XVI fût un "théologien", ni même un "philosophe". Joseph Ratzinger n'a pas conçu de nouveau dogme, ni cherché à élucider certaines prophéties comme Th. d'Aquin ; ni spécialement combattu l'hérésie comme Irénée ; son plaidoyer pour le mariage de la Foi et de la raison est bien de nature philosophique, mais assez minimaliste et problématique au pays de Voltaire et des Lumières, puisque les Lumières entendaient restaurer la raison, non pas contre la Foi, mais contre l'Eglise romaine. Benoît XVI s'inscrit-il comme G. Hegel dans la continuité des Lumières ? Ce n'est pas clair (pas plus clair de la part de Benoît XVI que ça ne l'est de la part de Hegel).

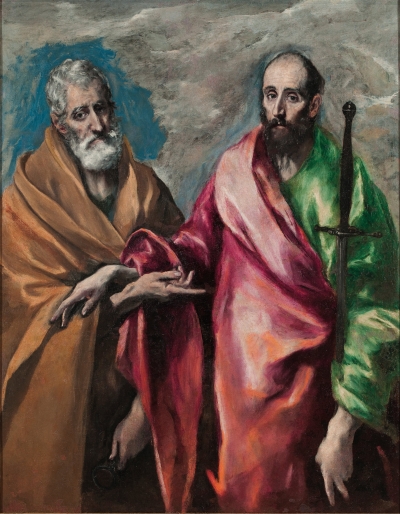

nom de ses confrères. Il ne me paraît pas que Benoît XVI fût un "théologien", ni même un "philosophe". Joseph Ratzinger n'a pas conçu de nouveau dogme, ni cherché à élucider certaines prophéties comme Th. d'Aquin ; ni spécialement combattu l'hérésie comme Irénée ; son plaidoyer pour le mariage de la Foi et de la raison est bien de nature philosophique, mais assez minimaliste et problématique au pays de Voltaire et des Lumières, puisque les Lumières entendaient restaurer la raison, non pas contre la Foi, mais contre l'Eglise romaine. Benoît XVI s'inscrit-il comme G. Hegel dans la continuité des Lumières ? Ce n'est pas clair (pas plus clair de la part de Benoît XVI que ça ne l'est de la part de Hegel). mensonge, contre l’esprit de Vérité, c’est-à-dire Satan ; cette guerre dont l’apocalypse de Jean décrit symboliquement les étapes, ne passe pas par l’usage d’une épée en fer forgé, mais par la Foi chrétienne, représentée par une épée (on voit parfois l’apôtre Paul armé de cette épée dans des peintures chrétiennes, afin de rappeler le rôle primordial qu’il joue dans la guerre sainte de Jésus-Christ).

mensonge, contre l’esprit de Vérité, c’est-à-dire Satan ; cette guerre dont l’apocalypse de Jean décrit symboliquement les étapes, ne passe pas par l’usage d’une épée en fer forgé, mais par la Foi chrétienne, représentée par une épée (on voit parfois l’apôtre Paul armé de cette épée dans des peintures chrétiennes, afin de rappeler le rôle primordial qu’il joue dans la guerre sainte de Jésus-Christ). rendu public par les enquêteurs (CIASE). S'appuyant sur la méthode statistique, ce rapport évalue à 300.000 le nombre des crimes commis sur des enfants par des prêtres et des laïcs catholiques au cours des soixante-dix dernières années (1950-2020).

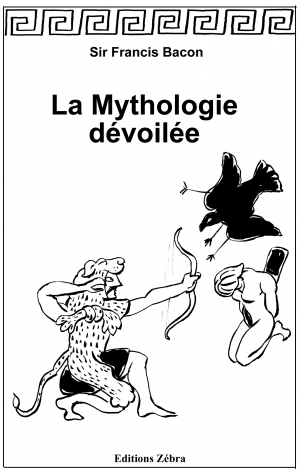

rendu public par les enquêteurs (CIASE). S'appuyant sur la méthode statistique, ce rapport évalue à 300.000 le nombre des crimes commis sur des enfants par des prêtres et des laïcs catholiques au cours des soixante-dix dernières années (1950-2020). la philosophie. Ce chapitre permet de comprendre que Bacon ne conçoit pas la philosophie séparée de la science physique, amenée à progresser au fil du temps ; la philosophie ne doit donc pas être négligée, bien au contraire, mais elle ne doit pas non plus être mélangée ou confondue avec la Foi des apôtres, comme elle fut au moyen-âge selon un mauvais procédé nuisible aussi bien à la Foi qu'à la philosophie.

la philosophie. Ce chapitre permet de comprendre que Bacon ne conçoit pas la philosophie séparée de la science physique, amenée à progresser au fil du temps ; la philosophie ne doit donc pas être négligée, bien au contraire, mais elle ne doit pas non plus être mélangée ou confondue avec la Foi des apôtres, comme elle fut au moyen-âge selon un mauvais procédé nuisible aussi bien à la Foi qu'à la philosophie. barbarie, dans le premier âge du monde ou dans son état de décrépitude actuel, coïncide avec la superstition.

barbarie, dans le premier âge du monde ou dans son état de décrépitude actuel, coïncide avec la superstition. pensée scientifique dominante de son temps, à laquelle B. reproche de s’épuiser en vaines exégèses de la doctrine philosophique et scientifique d’Aristote.

pensée scientifique dominante de son temps, à laquelle B. reproche de s’épuiser en vaines exégèses de la doctrine philosophique et scientifique d’Aristote. que les autres cheminent dans les Ténèbres de l'ignorance ?

que les autres cheminent dans les Ténèbres de l'ignorance ?